Columna originalmente escrita para el periódico Le Monde Diplomatique, 30/07/18

“La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. Estas palabras de Antonio Gramsci en sus Quaderni del carceresubrayan un lugar común de la historiografía política: reconocer que las épocas de cambio representan, por virtud de su incertidumbre y su inestabilidad, momentos de riesgo al tiempo que de oportunidad.

“La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”. Estas palabras de Antonio Gramsci en sus Quaderni del carceresubrayan un lugar común de la historiografía política: reconocer que las épocas de cambio representan, por virtud de su incertidumbre y su inestabilidad, momentos de riesgo al tiempo que de oportunidad.

Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno emergieron en un contexto caracterizado por la transición entre un viejo y un nuevo orden global, un contexto que guardaba agudas semejanzas con la actualidad. Como proyecto político, las Cumbres fueron un ensayo de 22 países que compartían hondas raíces históricas y culturales, pero que eran conscientes de la necesidad de concebir nuevas formas de asociación que les permitieran navegar una época de cambios. Una época marcada, entre otros acontecimientos y procesos, por la caída del Muro de Berlín, la tercera ola de globalización y la democratización de casi la totalidad de los países de América Latina y la Península Ibérica, en la década de los setenta y ochenta.

La Declaración emanada de la I Cumbre Iberoamericana, celebrada en Guadalajara en julio de 1991, rezaba literalmente: “Al final del siglo XX se configura el surgimiento de un nuevo esquema de organización de las relaciones internacionales. Sin embargo, sus rasgos fundamentales están aún por definirse; no podemos esperar el cambio pasivamente, debemos actuar para conformarlo, tenemos intereses genuinos que deben ser reafirmados e impulsados”.

Como se evidencia en este texto, las Cumbres fueron una apuesta. Una apuesta por el diálogo político al más alto nivel, aún en presencia de claras diferencias entre los países asistentes. Una apuesta por la diplomacia, el multilateralismo y la cooperación no solo como herramientas para adelantarse al futuro, sino también para influirlo e imprimirle una dirección conforme con objetivos compartidos.

27 años después, las Cumbres Iberoamericanas se han consolidado como uno de los encuentros presidenciales más longevos del mundo. En un contexto global que nuevamente muestra signos de agotamiento, procede preguntarse si las Cumbres conservan su vigencia como proyecto político y qué significan de cara al futuro. Una vez más, la humanidad atraviesa un periodo de duda y volatilidad, un periodo de cisnes negros y equilibrios inestables que no acaban por configurar un nuevo balance de fuerzas. Basta ver las noticias para recordar aquella frase atribuida a John Maynard Keynes, que decía que justo cuando esperamos que ocurra lo inevitable, surge lo imprevisto.

El auge del Sur global, la aceleración exponencial del cambio tecnológico, la eclosión de las clases medias en los países en desarrollo, la expansión de la democracia en distintas partes del mundo, tristemente vinieron de la mano de presiones sin precedentes sobre el medio ambiente, una desproporcionada concentración de la riqueza y la sensación, en grandes segmentos de la población, de que el sistema los dejaba atrás –particularmente en el mundo desarrollado y especialmente después de la crisis financiera–. Justo cuando pensábamos que el ímpetu de las tendencias de las últimas décadas era imparable, fuimos testigos del contragolpe cultural y político, la resurrección de retóricas nacionalistas, proteccionistas y xenófobas, y el cuestionamiento de las bases que subyacen al orden internacional.

las Cumbres Iberoamericanas, ahora más que nunca, adquieren una importancia renovada, como un espacio que ha logrado evolucionar en el tiempo y ajustarse a distintas realidades.

Frente a este telón de fondo, las Cumbres Iberoamericanas, ahora más que nunca, adquieren una importancia renovada, como un espacio que ha logrado evolucionar en el tiempo y ajustarse a distintas realidades. Un espacio que ha permitido la continuidad a pesar del cambio, gracias a una vocación de adaptación por la que llevan mérito sucesivas administraciones en todos los países que integran la Comunidad Iberoamericana.

Esto, que en retrospectiva parece un resultado probable, dista mucho de ser un resultado inevitable. Por el contrario, la historia de las relaciones internacionales está llena de salidas en falso, de iniciativas que no lograron trascender las coyunturas que les dieron origen o que perdieron aliento una vez relevados los liderazgos políticos. Basta pensar en la Liga de las Naciones, en el ámbito de la diplomacia, o en el Área de Libre Comercio de las Américas, en materia económica, para citar apenas dos casos.

Por eso no deja de sorprender que las Cumbres Iberoamericanas hayan sobrevivido cambios sustanciales en la realidad política, económica, social y cultural de los países de la región. En estos 27 años, América Latina cuadruplicó su ingreso per cápita y reconfiguró su arquitectura social. Por primera vez en la historia, hay más latinoamericanos viviendo en la clase media que bajo la línea de pobreza. Tres países latinoamericanos pertenecen hoy al G20 y otros tres son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde comparten foro con España y Portugal.

También en la cultura y en la sociedad se registraron cambios tectónicos. Al igual que la Península Ibérica, hoy América Latina cuenta con una ciudadanía mucho más activa y exigente, que demanda servicios de calidad y que es menos tolerante a la corrupción, al desperdicio, a la ineficiencia y a la desigualdad. Los países latinoamericanos, al igual que los ibéricos, enfrentan también el reto de generar inclusión y cohesión social en sociedades cada vez más diversas, en donde las transformaciones sociales y económicas van mucho más adelante que las instituciones llamadas a darles respuesta.

Estas nuevas realidades han incidido en la dinámica de las relaciones iberoamericanas, de forma que se han vuelto más simétricas, basadas en la horizontalidad, en la multiculturalidad, en el multilingüismo y en la unión en la diversidad.

La historia pudo haber sido muy distinta. Es fácil imaginar un escenario en que las Cumbres Iberoamericanas sucumbieran ante el desinterés, el recelo o la desconfianza; por el peso de posturas inflexibles, impositivas o defensivas, o por causa de diferencias percibidas como irreconciliables. Si el espacio iberoamericano pudo mantener su validez y oportunidad, fue precisamente porque los actores políticos han sabido emplearlo como plataforma para articular una visión común de futuro y para promover valores compartidos. Son valores que hoy están bajo amenaza.

Asistimos a un debate que tendrá un impacto fundamental en la trayectoria que sigamos en las próximas décadas; un debate entre quienes rechazan y quienes defienden el sistema multilateral y la posibilidad misma de alcanzar mutuos beneficios en las relaciones internacionales.

Para algunos actores –unos especialmente vocales– el mundo se lee en clave transaccional, como un juego de suma cero en donde las naciones interactúan exclusivamente sobre la base de su hard power. Esa visión alimenta posturas que tienden al fraccionamiento y a la confrontación. Se trata de una visión simplista y maniquea, pero que sin embargo guarda un evidente atractivo para aquellos que perciben riesgos en el orden global actual.

Sin desconocer los desafíos y las asignaturas pendientes, la visión alternativa reconoce que es inútil actuar de manera aislada cuando compartimos bienes públicos globales y cuando enfrentamos retos que trascienden las fronteras. Ante esta realidad, los actores internacionales deben buscar mecanismos que les permitan alinear sus intereses, coordinar sus acciones y generar valor desde la cooperación, y no solo desde la competencia. Esto entraña la paciente construcción de institucionalidad, sin la cual ningún logro es sostenible en el largo plazo.

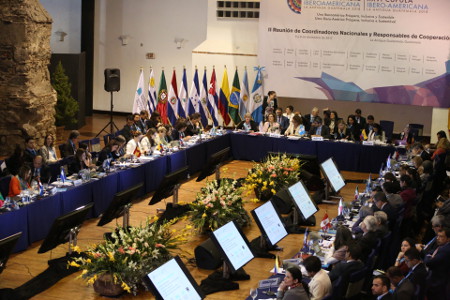

Un ejemplo de esa institucionalidad lo constituyen, precisamente, las Cumbres Iberoamericanas. La próxima XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar en noviembre en La Antigua, Guatemala, y se ha dedicado a la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible bajo el lema “Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”. De esta manera, los 22 países de la región han resuelto mirar al futuro, vincular la agenda regional a la global, y contribuir con las herramientas específicas del espacio iberoamericano a un esfuerzo de alcance verdaderamente universal.

Junto con el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Agenda 2030 es un triunfo del multilateralismo y la única narrativa positiva impulsándonos a cooperar a escala global. Aunque fue concebida como una agenda de desarrollo, crecientemente es también una agenda política, pues reconoce de forma explícita la interdependencia de todos los países, de todos los actores y de todos los sectores de la sociedad.

Es un mensaje que necesitamos reafirmar. En el panorama internacional actual, nos vemos tentados a repetir las palabras de aquellos Jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron en Guadalajara hace casi tres décadas: estamos ante “el surgimiento de un nuevo esquema de organización de las relaciones internacionales. Sin embargo, sus rasgos fundamentales están aún por definirse”. No sabemos todavía cuál será el “nuevo normal”. Cuál será el orden que emerja de las grandes tensiones que estamos observando.

Iberoamérica se suma a las voces que propugnan más multilateralismo, y no menos. Tenemos la oportunidad –y la responsabilidad– de ser vectores en la dirección del diálogo, de la cooperación y de la solidaridad. La próxima Cumbre llega en un momento determinante y puede servirnos para demostrar cuán serio es nuestro compromiso con estos principios y cuán dispuestos estamos a inscribirlos en el nuevo capítulo de la historia de la humanidad.

Ver todos los temas